„Wir sollten die Absurdität abschaffen, dass wir ein ganzes Huhn züchten, um seine Brust oder seine Flügel zu essen, und diese stattdessen separat heranwachsen lassen“, schrieb Winston Churchill im Jahr 1931 in seinem Artikel „Fifty Years Hence“ („In 50 Jahren“). Na ja, er hat sich um ein paar Jährchen verrechnet, Professor Post von der Universität in Maastricht präsentierte mit seinem Team bereits im August 2013 „einen Kunst-Burger“, Fleisch, Muskelfasern in der Petrischale gezüchtet. Diese Frikadelle, deren Entwicklung der Google-Gründer Sergey Brin mitfinanziert hat, schmeckte laut Meinung der Testesser seinerzeit noch etwas geschmacksneutral und trocken. Zudem kostete die Superbulette stolze 325.000 Dollar, also etwa zweiunddreizigtausend Dollar pro Bissen, bei sparsamem Abbiss.

Inzwischen können Post und sein Team auch Fettzellen herstellen; 5 bis 20 % davon unter die Muskelfasern gemixt, das ergäbe schon einen ganz guten Geschmack, meint der In-Vitro-Burger-Produzent. „Unser Cultured-Beef schmeckt heute ungefähr so wie ein schlechter Burger von einer bekannten Fast-Food-Kette,“ erklärt Post überzeugt. Inzwischen hat er zusammen mit seinem Compagnon, Peter Verstrate, „mosa-Meat“ gegründet, eine Firma die das Produkt noch besser vermarkten soll. Die gesellschaftliche Akzeptanz von In-Vitro-Fleisch stecke noch in den Kinderschuhen. Das sei auch ein Grund für den Mangel an Forschungsgeldern. Eine aktuelle Befragung in Flandern unter 400 Personen ergab, dass Männer bis zu fünfmal mehr bereit waren das Produkt zu probieren als Frauen. Negative Aussagen, wie „Unnatürlichkeit“ und „Mangel an Vertrauen“, fielen dabei doppelt so schwer ins Gewicht, wie positive Argumente, von „artgerechterer Tierhaltung“ und „Ernährungssicherheit“, erklärte Wim Verbeke, Professor für Konsumentenverhalten an der Universität in Gent.

„In moralischer Hinsicht ist In-Vitro-Fleisch positiver zu bewerten als das Abschlachten von Milliarden von Tieren, die zuvor in Enge und Gestank leben mussten, um dann oft bei vollem Bewusstsein die Kehle aufgeschlitzt zu bekommen,“ sagt Felicitas Kitali, Ernährungsreferentin bei der Tierrechtsorganisation PETA. Die starken Aktivitäten der Tierrechtsbewegungen wollen das Bewusstsein für die artgerechte Tierhaltung und den Umgang mit günstigen Waren aus der Massentierhaltung in der Bevölkerung sensibilisieren. Viele Verbraucher sind inzwischen so verunsichert was ihren Fleisch-Verzehr angeht, dass sie weitgehend, oder sogar ganz auf Fleisch verzichten, und die Industrie reagiert darauf. Es gibt mehr und mehr vegetarische und auch vegane Produkte. Dieser Trend stach auf der ANUGA 2015 in Köln, der größten Nahrungsmittelmesse der Welt, deutlich ins Auge. Am auffälligsten war die Reaktion auf die Veränderung des Verbraucherverhaltens bei der konservativen Rügenwalder Mühle zu erkennen. Das Unternehmen schichtet sein Sortiment zu etwa 30 % auf vegetarische Produkte um. Eine Spezialität des Hauses, der Schinkenspicker, eine mit Schinkenstückchen verfeinerte Wurstsorte, ist auch in der vegetarischen Mühlen-Linie schon der Renner. Die neue Fake-„Wurst“ sieht ganz genauso aus wie der „echt-verwurstete“ Schinkenspicker und das ganz bewusst. Godo Röben Marketingleiter: „Wir möchten allen Flexitariern und Vegetariern mit unseren fleischfreien Produkten eine echte Alternative zu ihrer Lieblingswurst oder ihrem liebsten Fleischgericht anbieten – eine die genauso lecker schmeckt und genauso aussieht.“

Als Verbraucher sieht man zwei fast identische Produkte, die mit Verpackung schwer, und ohne Verpackung überhaupt nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Der vegetarische Schinkenspicker enthält Eiweiß, von Hühnern aus der Freiland-haltung, heißt es. Dabei ist nicht ersichtlich von welchem Lieferanten die Eier kommen, auch auf der Internetseite des Unternehmens nicht. Felicitas Kitali von PETA hat dazu eine ganz grundsätzliche Meinung: „Ersatzprodukte aus Hühnereiweiß sind keine Alternative für uns, da diese oft ebenfalls mit großem Tier Leid, wie dem Kürzen der Schnäbel oder dem Töten von männlichen Küken direkt nach der Geburt, verbunden sind. Durch die Zucht auf immer mehr „Eier-legen“ beim einzelnen Huhn, leiden die meisten Hühner schon nach kurzer Zeit unter entzündeten Legedärmen und Knochenbrüchigkeit.“ Prinzipiell sei die steigende Herstellung von vegetarischen Produkten jedoch eine gute Entwicklung, findet sie. Auch Armin Valet von der Verbraucherzentrale Hamburg gefällt der zunehmende Umstieg einiger Fleischproduzenten auf vegetarische Produkte. „Auch wenn manche Vegetarier Bauchschmerzen bekommen, wenn Sie Ihre Produkte jetzt bei dem größten Fleischkonzern in Deutschland kaufen sollen. Aber es gibt auch genug Alternativen aus der Vegan und Vegetarier Szene,“ meint Valet.

Das „Fleisch“ aus der Petrischale könne man mit gutem Gewissen einfach essen, weil z.B. keine Tiere dafür sterben müssen. Es sei eigentlich recht natürlich entstanden, so Post und die anderen Wissenschaftler. Momentan lässt Mark Post einigen Blonde Aqutaine Rindern, in der Nachbarschaft der Universität von Maastricht, hin- und wieder ein paar Muskelzellen aus der Schulter, oder aus dem Hinterteil zupfen. Danach kann der ca. 1000 kg schwere Koloss friedlich weiter grasen! Die Zellen kommen in Schüttelkolben. Dort werden sie zur Einzelzelle separiert. Die frisch entschleuderten „Einzel-Zeller“ kommen in ein anregendes Wachstumsbad, ein Pop-up-Serum für Muskelzellen, wo sie sich teilen. Post nimmt bisher nur adulte, erwachsene Zellen. Baby-Zellen würden sich schneller teilen, aber er kann sie „noch“ nicht steuern. Es könnte daraus auch Knorpel erwachsen und der ist unerwünscht.

Die geteilten Zellen formieren sich zu Mini-Muskelfasern von 0,03 mm Länge. In dieser Phase siedelt Post sie um in neue Gefäße, mit vielen kleinen Gel-Kernen. Dort wickeln sie sich ganz automatisch um die Gel-Proppen herum und wachsen weiter zu kleinen Muskelröhrchen. Typisch Muskelfasern, betreiben sie dabei gewissermaßen ein stetes Bodybuilding. Legt man diese Fasern alle zusammen, dann bilden sie Gewebe. Mehrere Schichten von diesem Muskelgewebe zusammengelegt ergeben dann einen Burger. „Es ist nicht geklont, nicht gen-manipuliert, es sind einfach nur geteilte Zellen, völlig gesund und ungefährlich!“, erklärt Mark Post den Prozess.

„Menschen, die nicht auf Fleisch verzichten können, oder wollen, könnte durch in-Vitro-Fleisch die Chance geboten werden weiter der Fleischeslust nachzugehen, also Muskeln, Gewebe und Fett zu konsumieren, ohne dass Tiere gequält werden, findet Felicitas Kitali, Ernährungsreferentin von PETA. Armin Valet fürchtet die Folgen des hohen Fleischkonsums, wie Klimawandel, nicht artgerechte Tierhaltung unter ständigem Antibiotikaeinsatz und damit verbundene Zivilisationskrankheiten. Die gesundheitlichen Folgen für Verbraucher sind nicht von der Hand zu weisen, wie aktuelle Meldungen der WHO zeigten, sagt er. Ende Oktober warnte die Weltgesundheits-Organisation vor dem Verzehr von übermäßig viel rotem Fleisch und Wurstprodukten. Täglich über 50 g davon erhöhe, einer Studie des internationalen Krebsforschungszentrums IARC zufolge, das Risiko am Dickdarm an Krebs zu erkranken.

„Wir werden Probleme bekommen, die jetzt noch gar nicht sichtbar sind. Der weltweite Fleischkonsum wird steigen und wir können ihn nicht bedienen, ohne unsere Ressourcen weiter zu zerstören,“ sagt der Vater der Superbulette, Mark Post. Denn die Schwellenländer, besonders China, sind auf den Geschmack gekommen. 2012 wurden bereits mehr als 300 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Die FAO, die Ernährungs- und Landwirtschafts-Organisation der Vereinten Nationen, geht davon aus, dass sich diese Menge bis 2050 noch verdoppeln wird.

„Da könnten wir mit dem Lab-Fleisch gegensteuern,“ davon ist Mark Post fest überzeugt. Das Symposium in Maastricht war der erste Schritt die Wissenschaftler zusammen-zubringen. Ziel ist die Standardisierung des Petrischalen-Burgers, damit er so bald wie möglich in den Supermärkten dem Verbraucher angeboten werden kann. Prof. Post plant langfristig einen Bio-Tank mit einer Nährlösung für seine Zellen. Der Tank soll am besten 25 000 Liter fassen, halb so groß wie ein Olympiapool. Daraus möchte er dann Fleisch für 40000 Menschen generieren. Die Nährlösung in dem Tank würde etwa ein Jahr für die Produktion von Millionen von Muskelzellen als „Nahrung“ reichen. 10 000 Muskelzellen formen einen Burger. Neben der Technologie, bestimmt auch hier die Masse den Preis. Mark Post schwelgt schon: „Ich träume davon, McDonalds weltweit mit meinen „Hamburgern“ zu beliefern.“ In Deutschland gab es letztes Jahr 1.477 Restaurants von McDonald’s. Die verarbeiten 40.507 Tonnen Rindfleisch, 21.695 Tonnen Hähnchenfleisch und 4.561 Tonnen Schweinefleisch, so Stephanie Wolf von McDonald’s Deutschland Inc.. Etwa in fünf Jahren, schätzt Mark Post, dann könnte sein Burger im Supermarkt im Regal liegen od er in ein Fast-Food-Brötchen gequetscht werden.

er in ein Fast-Food-Brötchen gequetscht werden.

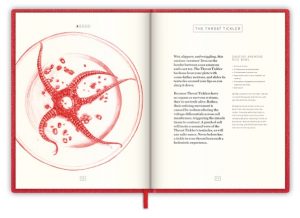

Die Zukunft wird vielleicht noch viel ungewöhnlicher im Zeitalter der Technik, als man es sich heute vorstellen kann: dunkelrote Fruchtfleischbeeren, violette Teppanyakis, hübsche Labor-Perlen, das und noch viel mehr offerieren die Kreativen in ihrem komplett erfundenen Internet-Bistro schon heute unter diesem Link: Bistro In Vitro

Beitragsfoto und Kochbuch Foto ⓒ www.nextnature.nl

Tags: Bistro-In-Vitro Post's Super Bulette